在留外国人問題、労働者は1人では来ません。

家族親戚と異文化を連れてきます!

私は、自治体の長をしていた立場として、技能実習生の受け入れの拡大などで議論される労働力の拡大という文脈に納得がいきません。

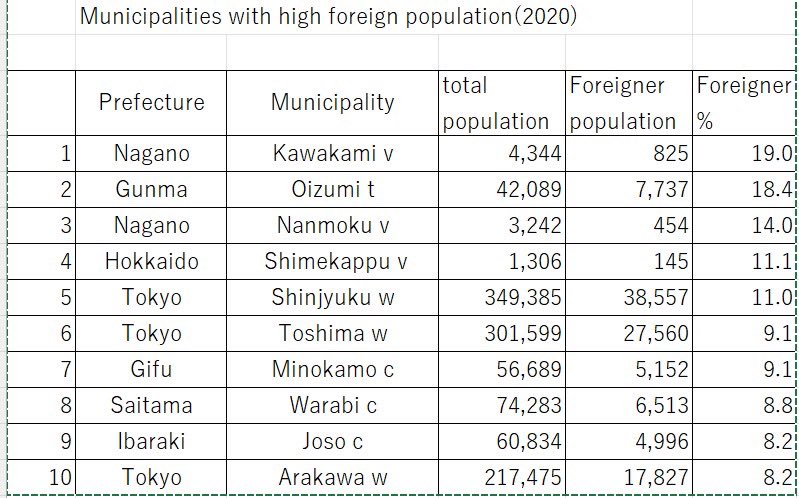

掲げた表は、日本における外国人比率の多い市町村を取り上げています。

このうち、群馬県の大泉町などは、雇用者が富士重工とその関連会社ということで、雇用環境を通した職と働く者の適応へ向けての万全の整備がなされてきました。

日本語教育についても、25年もの歴史があります。

自治体と雇用者が連絡協議会の場で様々な課題を共有し解決を図ってきています。

一方で、蕨市や川口市の場合には、当該外国人についてのまとまった窓口となる責任ある雇用者を特定することが難しく、是正しなければならない課題が生じても、行政がその先をフォローすることが困難な場合も生じます。

また、基本的なこととして、働く者は一人では来ません。

たくさんの家族、親戚といっしょに来ます。

結局、地元の自治体と教育委員会がこどもたちの教育に当たりますが、非英語圏の場合、教育に当たる人材は“何を教えるか”という以前に様々な課題と直面します。

「労働力の不足の補充という単一視点での物事の整理では禍根を残しかねない」と、はっきり申し上げたいと思います。

表は、授業で用いたものなので英語表記です。

ご容赦ください。