私は、筑波大学大学院で環境学を学んでいます。

「なぜ、市長を終えてからの学びが環境学なのか」と皆さまに聞かれます。

一番大きな動機は、取手市で小学生4年生を対象に行ってきた、「鮭の稚魚の放流」授業が鮭が河川に上がらなくなって中断を余儀なくされたことです。

その後、考え抜いた結果、教育委員会とも相談して、小中学生へSDGs教育を行っています。

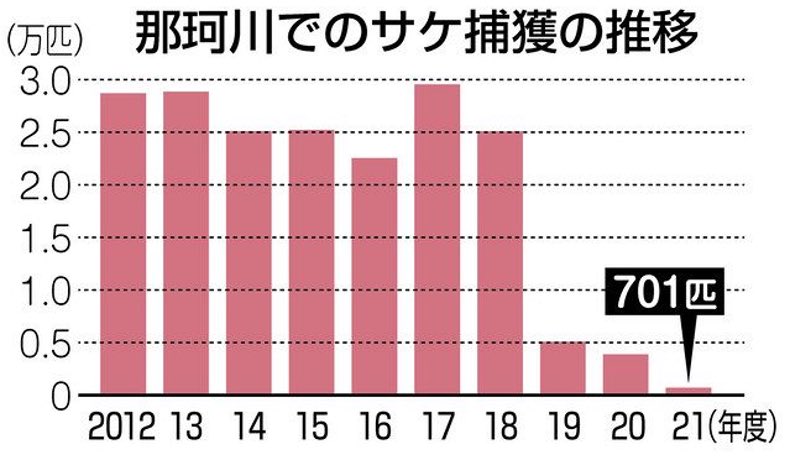

以下のグラフのとおり、茨城県の那珂川では、2017年には、2万9千匹を数えた鮭捕獲数が2019年に5千匹となり、現在では10匹も上がらない状態になっています。

日本近海の北太平洋では、世界平均が100年で0.45℃くらいの上昇であるのに対して、0.9℃と、倍のスピードで海水温が上がっています。

それに加えて、黒潮の大蛇行という現象が15年ほど前から加わり、これが三陸沖から日高にかけて、従来よりも、プラス1.5℃くらいの海水温の上昇をもたらしており、鮭が回帰できない状況を作り出しています。

この黒潮大蛇行がいつ元に戻るのか、専門家でも予想しづらいようです。

いずれにしても、エネルギー資源が貧弱な我が国では、合理的かつ長期的にエネルギーを取得するための戦略を持っていなくてはなりません。

小中学生のうちから、自分で問いを持ち、答えを模索する姿勢を育成することが不可欠だと私は考えています。

さて、魚にとっての1℃の海水温上昇は人間にとってのプラス10℃に相当するそうです。

あまりに急ピッチの水温変化です。

※鮭の捕獲数は東京新聞、出来田、2022を引用※